2024年10月28日月曜日

European Identity and Cloud Conference 2025のスピーカー募集が始まっています

2024年6月8日土曜日

European Identity & Cloud Conference クィックレビュー Day4

Food Supply Chain: Pioneering a Digital Farm Wallet with a Consortium in New Zealand - Klaeri Schelhowe

- 市場参入、持続可能な金融、業務効率の向上を促進

- ブランド価値の向上(信頼から証明によるブランドへ)

- コンプライアンスへの取り組みを付加価値に変える

Closing Keynote - Martin Kuppinger

2024年6月7日金曜日

European Identity & Cloud Conference クィックレビュー Day3

Panel: The Wallets we Want

Panel: Expert/Digital Wallet & Verifiers Q+A

Scaling eIDAS 2.0 Wallets: The Secure Element Problem - Boris Goranov

- リモートWSCD:CloudベースのHSMなど

- ローカルExternal WSCD:NFC等で通信する国民IDカードのICチップなど

- ローカルWSCD:スマホのSecure ElementやSIM

- ハイブリッドアーキテクチャ:上記の組み合わせ

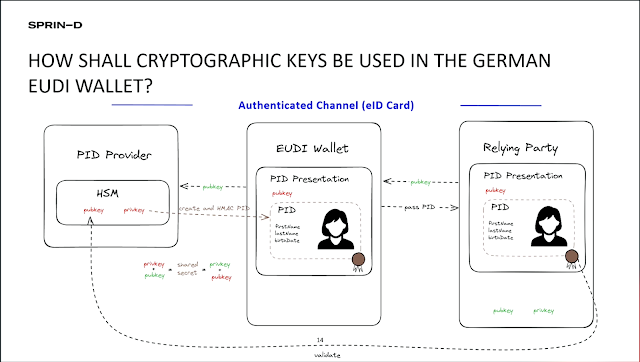

Introduction to the German EUDI Wallet Project - Torsten, Paul

Setting the Scene: The future of Digital Travel Credentials

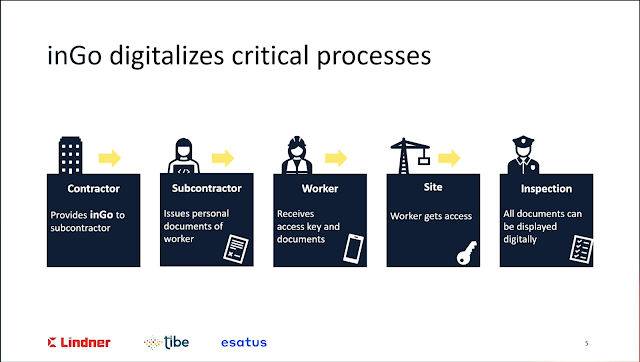

Best Practice: DIDs and Verifiable Credentials in the Construction Industry

OpenID for Verifiable Credentials - Torsten, Kristina

2024年6月5日水曜日

European Identity & Cloud Conference クィックレビュー Day2

こんにちは、富士榮です。

※リクエストをいただいたのでデフォルトのフォントサイズを大きくしました。しかし昔ながらのbloggerを使っているので、ちょっと変えるだけでもCSSを自分でいじらないとダメってのが面倒くさい。引っ越したいけど面倒なんですよねぇ。

さて、EICもDay2です。

The Future of Digital Identity - Jeff Margolies

Saviyntの人ですね。

「The Future of Identity as an AI」

やっぱりAIですね。

そんな環境においてセキュリティは非常に頭がいたいキーワードとなってきている。

同じく、医療の世界でも、病院に加えて保険、薬局などエコシステムを構成するプレイヤーが増え、患者の情報をどのように安全かつプライバシーに配慮した状態で流通させることができるか、が重要となってきている。

さらにグローバルでの貿易、サプライチェーン管理など、物理的なもの、デジタルアセット、それらをふくめ全てデジタルアイデンティティを持っている世界になってきている。

そんな中で「誰が、何に、なぜ」アクセスするのか、セキュリティを考える必要がある。

そして、アセットを守りつつ人々をエンパワーしないといけない。

キーワードは以下の3つ。

- Cognitive overload

- モノが増え、関わる人が増えて、誰が、何に、を正しく認識する必要性が出てきている

- Aging Infrastructure

- オンプレに構築されたものなど、レガシーなシステムをどうするか

- Breach

- アイデンティティシステム自体が狙われるケースが出てきている

改めて「Identity is the new Perimeter」。現在、アイデンティティがプライマリな制御手段となってきている。

そして、なぜAIがIdentityセキュリティに必要なのか。主には以下の使い方となる。

- インテリジェントなリコメンデーション

- AmazonやNetflixなどのリコメンドに慣れ親しんでいる

- 同じことをアイデンティティにおける意思決定にも活用していくことができる

- Identity Copilot

- 生成AIによりUXの改善にとどまらずセキュリティ向上を助けてくれる

そうなると、Visibility、つまり現在あまり視覚化できていないが、誰がどこにいつアクセスしているかをリアルタイムで見れないと分析もできない。

そして、Manage Posture Detect and Respond。何が起きているのか検知して対応することができるようになる。

というところでSavyntのデモが出てくるわけですね。

まぁ、個人的な意見としては分析系のAIというかマシンラーニングをベースとしたリコメンドやリスク分析などは以前から実装されてきているのでイメージはわきますが、MicrosoftのSecurity Copilotのように管理者を助ける仕組みとしてのCopilot以外に生成系AIが使われているイメージがまだないんですよね。CIAM分野でこそ生成AIは役立つ、という論調も多く聞くようになりましたが、まだまだなんだろうなぁ、という感触です。

Multi-Stakeholder Cross-Border Reusable/Decentralized Identity

DNPさん、MUFGさん、ConnectIDさん、NABさん、Meecoさんの日本とオーストラリアのクロスボーダーの観光ユースケースにおける実証実験です。

シナリオとしては、東京を訪れたオーストラリアからの観光客の身元確認を銀行のIDなどを使いデジタルで行う、というものです。

日本では観光客が物理的なパスポートやチケットの提示が求められる場面が多数ありますが、ビジターにはあまり良い体験とは言えません。確かにデジタルクレデンシャルの取り組みは日本のみならずアジアの国々でも進んでいるのですが、それぞれが国内のみで閉じていて訪日外国人が使えるとこまでは至っていない状態です。

そこでオーストラリアと日本でのクロスボーダーシナリオに取り組んだ、というわけです。

ConnectIDは主にオーストラリアでIDビジネスを行なっており、

- Identity owners

- IdP

- RP

- Network operator

の4つの顔を持っているとのことです。先述のとおり、これまではオーストラリアの中でのビジネスをしてきましたが、最近はSIDI HubやGAINなどグローバルの話もあり、クロスボーダーシナリオにも標準化の側面も含め力を入れていっているようです。

次に今回日本側とオーストラリア側のブリッジを担った技術を提供したMeecoのJanからの説明です。Meecoではholder walletとorganization wallet、そしてplatformを持っており、今回日本とオーストラリアのブリッジを作ったということです。

ゲートウェイを作った感じなんでしょうね。

大切にしたポイントとして標準仕様とプロファイルの話がありました。結果として以下を選定したそうです。

- プロファイル:HAIP

- クレデンシャルフォーマット:SD-JWT VC

- スキーマ:ConnectIDのスキーマ+KYC、EU PID

- 発行:OpenID for Verifiable Credential Issuance

- 提示:OpenID for Verifiable Presentations

- Trust:OpenID Federation

次はNAB(National Australia Bank)のOlafさんです。

銀行のIDでログインしてアイデンティティ情報を発行するというシナリオです。KYC済みのIDの提供ということで今回のプロジェクトに参加しているMUFGさんはもちろん携帯キャリアさんもAPI経由でのID情報提供などをしていますが、やはり個人のID情報の提供は政府・銀行・キャリアが行うことになるのでしょうね。

そして、MUFGの大村さん日本におけるTrustの話がありました。DFFTの話からTrusted Webの話にも触れられました。

他にもプロジェクトの目的・チャレンジが以下のように紹介されました。

QAセッションもあったのですが、その中でなるほど、というか出るだろうなと思っていたのがトラストの問題です。ゲートウェイやプロキシのモデルでプロトコルレベルでの接続は当然できるのですが、VerifierからするとIssuerの信頼性をどうやって確認のか?特にトラストフレームワークが異なる複数の国や業界の間での信頼確立は非常に難しい問題です。この辺りはSIDI Hubでも取り組まれている領域ですが、標準的なマッピング表現などが今後は必要になってくるのではないかと個人的には思いました。

現状はまだ実際のユーザを巻き込んだ実証はしていないそうですが、来年は実際のHolderもまきこんだPoCの結果を見せたい、というコメントもありましたので今後に期待したいと思います。

今日はここまでです。先週のIdentiverseからの連続ということもあり生活するためにコインランドリーにきています。

日本にも出店しているFreddy Leckです。喫茶店とコインランドリーが合体したような作りでおしゃれだということで有名らしいです。コインランドリーと言いつつ、店員に使ったメニューを伝えて会計してもらう、という形式なのでどこにもコインの要素はありませんでしたが。

https://www.freddy-leck-sein-waschsalon.jp/salon/